今日、少々の時間が合ったので、iccの「ライトインサイト」を見てきた。iccはもともと好きで、というよりはむしろ、自分の夢を描かせてくれたギャラリーでもあり、時々訪れることにしているのだが、今日は、本当にたまたま行こうと思いついたに過ぎなかった。

久々に動けないほどの感動をした。とにかく立ち尽くすというものではなく、はしゃぎにはしゃいだ。一人で

《You and I, Horizontal》2006年

この作品に出会えたことに本当に感謝している。と同時に、焦りすらも感じた。自分が予想していた以上に、人工物である機械装置はあたらしい知覚を生み出すことが出来そうでもあり、それをすでに実践している人など、山ほどいる。そのことを知ってしまいあせっている。

僕の今立っている場所は本当に正しいのか。少なくとも、様々な活動を知るキッカケにはなっている。

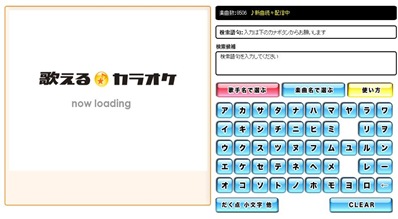

gyao久しぶりにアクセスして見たら色々あるじゃないっすか!!

特に感動したのがgyaoカラオケ!カラオケっていうのはあの歌手声無しのテープが命のはずなのですが、大安売り!タダだもの ありえないね

もちろんカラオケは雰囲気も大事だし あの歌手でもないのに歌手気取りでマイク片手に歌えるところが魅力的なのですが、それにしても練習に最適ね

自分歌うまくないから練習しまくり レパートリー増やすぞ~

悩みだすととまらない、なにがというと検索が。。答えを求めて検索してしまう。

以前にほかのブログでも書いたことがあったが、ホームページには、アドレスというものがついていて、linkによって繋がっている。アドレスはいわば住所であるが、現実とは違ってそこに至るまでには近隣住民からのつてがないとたどり着けない。それゆえに、となりにいても気が付かない。そんな土地がいっぱい転がっている。

検索サイトは明らかに重大な使命をになっている。インターネットのネットワークは、全くヒエラルキーをもっていないはずではあるが、実際には現在、検索サイトを頂点として、ツリー構造、もしくはセミラチスとして構築されざるを得ない。情報という曖昧さがまったく排除されている世界でのはなしであるから行き当たりばったりが存在しないのである。(ネットサーフィンという言葉も最近ではつかわれなくなってしまった。)

検索サイトを頂点とする現時点でのネット世界にある危惧を抱く。それは、情報操作の容易性である。それが一時期話題になった「グーグル八分」である。それは、googleの検索に引っかからないようになるという村八分状態のことを指し、それは政府などの要請によって行われるようである。

wikipediaなどの情報が、ある程度の地位を確立したことで、仮想世界は現実に近づきつつある。しかし、その世界は、様々な思惑によって操作が施されている世界だということを忘れてはならない。

卒業論文もおわり、色んな人にお世話になったなぁと感じる。同時に、もちろんいろんなソフトにもお世話になった。word、イラストレーター、フォトショ。。。などなど。でもこのシステムにもお世話になった。refworks!!!

refworksそれは文献管理ソフトだ。論文作成にあたっては、参考文献の管理は大変重要な作業だ。下手すると訴えられてしまう。しかし、文献管理は同時に面倒くさい!!そこで、利用したのがこのシステムだった。早稲田が加入しているだけあって、wineとの相性もよく、じゃんじゃん読んだ文献が追加できるから便利であった。そして、追加した情報は最終的に参考文献としてまとめた形でアウトプットしてくれる。

でもこのrefにはそれ以上の意味が含まれている。それはフォーマットという問題だ。情報は、データとして使える状況にあるか、もしくはメモに成り下がってしまっているのかということがフォーマットが整理されているかによって左右される。

「参考文献」には、書名、著者、出版社などおおくの共通項の情報が存在する。出版年なら数字それが全角か、半角か。著者の姓と名の間にスペースがあるか否か。それが統一したルールのもとで記述されているかが重要だ。

楽をしたい。それだけではなく、無理やりにでもルールを守らせるためにもデータベースを作れないうちはこのシステムを利用するのが便利じゃないかな

最近のミニノートブームは何を引き起こしたのだろうか。低所得者がパソコンを手に取る事ができるようになり、パソコンの普及が格段に進みだす。そして、世界はネットになるのだ=。

と怖い事をいいましたが、確実に、ネットが現実に近接し始めているわけで、その流れに乗らない事は、ノアの箱船に乗船拒否した事と同じです。ということで、欲しい とにかくネットブック、wmpc、ミニノートなんでもいいからほしい 毎日、ネットを見るなかで、自分のなかでの整理としてもね

とりあえず、ここでミニノート選びのポイントについて整理!!

(まあ 自分なりなので、あんまりいじめないで欲しいですがご意見は戦わせたいです)

とりあえず、

1、草研究者なので、図書館で使いたい よってバッテリー駆動時間は多いに期待します

2、文書を多く打つのでキーピッチには気を使います

3、長時間使っていて感じるのは本体の熱さです

4、実はOSにはあまり気を使いません というのもそこまで期待している訳ではないし、文章とネットとプレゼンができればいいからです

5、一番気を使いたいのは、大きさですw当たり前ですけどミニノートって言うぐらいですからね

6、あとはデザイン、、、一番重要w

これら5点を念頭においてレビューしたいと思います

対象とする機種は、HP、エイサー、DELL、そしてMSI

なぜイーピーシーは除いたか そ・れ・は デザインが好きではないからw

とうことで始めます 以下画像出典は各メーカーからです

HP

http://h50146.www5.hp.com/products/portables/personal/mini_note2133/

スペック等情報は省きます まず、大手の参入として話題を振りまいてくれました。大手はブランドに甘んじてしまうところがあったりしますが、ミニノート部門に関しては、どのメーカーも誠実です。ほんとに誠実。それだけ、シビアな競争が繰り広げられているのでしょう。HPを見た感想は、とにかくかっこいいというものでした。しかし、わりかし大きいところがありますが、キーピッチという点に関して言えば、最も打ちやすい機種でもあります。やはり大きさとピッチは密接に関係しています。

画面に関して重大なポイントが隠されています。解像度が高いという点です。これをメリットにとるか否かと言う事です。ミニノートはやはり画面が小さいのがいたしかたない欠点でありますが、それを解像度を高くする事で解決しようとしていることに尊敬します。しかしながら、僕には合いませんでした。とにかく目が疲れそうです。画面が大きくて解像度が高いのはまだまだ良いのですが、画面が小さく文字も小さいと、なんか悲惨。。。淋しい気持ちになりそうです。

そして、此の機種には重大な欠点が隠されています。それは熱です。とにかく熱い!!!!!それは、この機種がvistaを採用しているからでもあります。ただ、救いは、XPに落とせるという事、、なんかむなしい話ですね。

very hot!!!

ミニノートに高性能と安心を求めている人は合ってるかもね

次はエイサー

売れてるらしいです。かっこいいですからね。また、触った感じも熱くなく、いい感じでした。ただ、なぜ、こんなにレビューが書きづらいのか。欠点も無ければ、特徴的な点もないように思います。ただ、実際にものをみて直感で欲しいと思ったら買ってよいかと思います

売れてるらしいです。かっこいいですからね。また、触った感じも熱くなく、いい感じでした。ただ、なぜ、こんなにレビューが書きづらいのか。欠点も無ければ、特徴的な点もないように思います。ただ、実際にものをみて直感で欲しいと思ったら買ってよいかと思います僕は、実物をみてみると、 なんかチープ という印象を受けました。どれもチープではあるのですが、ショックがおおきかったからかもしれません。

DELL

今、一番自分のなかで有力なものです。9と12があるのですが、12はもはやミニノートとは呼びたくないので、9のレビューです。実物を見た感じで最も好感がもてたのがこの機種です。また予想以上に安い!また、デザインも良ければ、熱さもない。ただ残念なのが、キーボードが若干使いづらそうという印象です。ただ、慣れればいける範囲ではあります。まあ他のミニノートと同じかな。

今、一番自分のなかで有力なものです。9と12があるのですが、12はもはやミニノートとは呼びたくないので、9のレビューです。実物を見た感じで最も好感がもてたのがこの機種です。また予想以上に安い!また、デザインも良ければ、熱さもない。ただ残念なのが、キーボードが若干使いづらそうという印象です。ただ、慣れればいける範囲ではあります。まあ他のミニノートと同じかな。ただ、最初にあげた安いという点からいうと、おすすめは

Ubuntu version

version

3万4千円で買えます。ただwindowsじゃないと不安という方は止めた方がいいかもしれませんが、最初に述べたように、ミニノートには、ネット、文字打ちしか求めてません。それゆえにこれで十分。それに、なんとなくmacへのあこがれがある自分は、ざまーみやがれ的な感じで使ってみたいんです。hpでも述べましたが、windowsを搭載することは、不必要なシステムが多すぎて負荷がかかりすぎるんです。ミニノートにそんな宿命は負わせたくない。どうせならubuntu??チャレンジしてみてはさいごにmsi

この機種はとにかくレア感がたまりません。持ってる人みたことないw実物だって、バージョン違うやつしか見た事無いっす。でも、思ってるよりかっこいいです。そしてお買い得です!!bluetoothも入っているし、メモリもなかなか良い。そしてなにより聞いた事無いメーカかもしれませんが、大手で安心です!かなり困ったときの対応も良いようです。そしてキーピッチも17,5とかなり広く、すごいいいな むしろ買う直前でした。5万ぐらいのお金なら無駄遣いしても構わない人は即買いでしょうねw

この機種はとにかくレア感がたまりません。持ってる人みたことないw実物だって、バージョン違うやつしか見た事無いっす。でも、思ってるよりかっこいいです。そしてお買い得です!!bluetoothも入っているし、メモリもなかなか良い。そしてなにより聞いた事無いメーカかもしれませんが、大手で安心です!かなり困ったときの対応も良いようです。そしてキーピッチも17,5とかなり広く、すごいいいな むしろ買う直前でした。5万ぐらいのお金なら無駄遣いしても構わない人は即買いでしょうねw色々勝手なことを書いてきましたが、まだこれという作品に出会っていません。ideapad s10も1月に販売という噂もあるそうですが、そのころには、もはや後陣すぎて、入って行けないでしょうね。たぶんチープだろうし。待てないというのが理由でもあります。

最後に勝手なことを言います。

なんでmacはあんなmacbookを出してしまったのでしょうか。あまりに時代に沿っていないしかっこわるい。高級感が求められる時代は終わったように思います。高級なパソコンというイメージが壊れた今、パソコンもまた使い捨て時代に突入します。様々な普通のパソコンを出せるメーカーが必要な気がします。

macbookNanoを出すべきだなw

今日紹介するのは、alpslabで提供されているalpslabvideoです。youtube??googlemap??ストリートビュー????って感じのシステムです。地図と、動画が一体となり、その場所をリアルに感じ取ることが出来ます。やっぱりビデオって言うのは、どんなに画質が悪くても、写真には残せない情報を持っていると思います。音っていう要素も大きいんだろうと思いますが。

このシステムは大変すばらしいものです。しかし、これに限ったことではありませんが、ネットにある情報ツールに共通する、忘れちゃいけない点は、ユーザーあっての情報ツールというコトです。ネットにもとからあるのではかく、ネットに現実を投影させて、仮想現実をつくり上げているんです。現実にあるものが、ネットに、情報としてアップされているのであるから、その行く果ては、デュアルワールドが完成するということなんですよね。

デュアルワールドが完成すると、そこに住民が発生するでしょう。その住民はネラーとは違い。もっと一般的な人々です。たぶん社会的に弱い人達ではないでしょうか。我々が老人になるとき、生きる世界は、このネットの世界なのかもしれないね。

なんて怖い話。。。。ほんとにありうると思います。

正直、何がすごいのかといわれるとすぐには返せない。すごい幼稚なことをやっているようにも見えてしまう。でも、直感的に、これはすごい発見の連続を発掘する作業なんじゃないのかなと思ったりもする。

正直、何がすごいのかといわれるとすぐには返せない。すごい幼稚なことをやっているようにも見えてしまう。でも、直感的に、これはすごい発見の連続を発掘する作業なんじゃないのかなと思ったりもする。

これはロウテックということで、既製品の様々な機械を分解新たな回路を作ってみようというものだ。新たな回路といっても、そんな難しいものではない。そこがロウテクらしい。

けれど、僕から見れば、どこもロウテクではない。センサーだって、光るライトだって、基盤だって、すべてが全く持ってロウテクではない。では、何がロウテクなのか。それは、回路と回路の結びつけ方である。人の手をつかって、単純に結びつける。その方法がロウテクということなのだろう。

現代にあふれている機械は、一般人から見れば、全くのブラックボックスである。そこに、目に見えて分かる回路がポッと現れる。そして、それが、予想もしなかった。そう機械自身も思いも寄らなかった効果が、表れる。そこに、新しいメディアの可能性と、今あるシステムの虚無感が見えてしまう。

![youandI_horizontal[1] youandI_horizontal[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG6qivEL_Ptrb2MS8NJesD1gAz-P8P9suGCFheDehOT96e__9SRBpeXEUp213hA-mhRbqKtbifNeHuuhwjxfapiFrIp4N2EpxpyF6T-_gir5ix4MKu8zcj4OnBRdesp-M7Y7eFfTLSbahX/?imgmax=800)